×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

横浜美術館で行われているマックス・エルンスト展に行った。

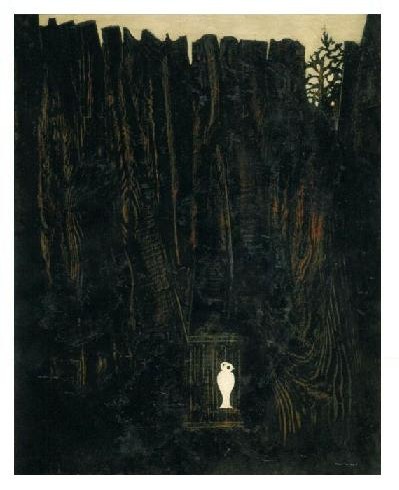

In Praise of Freedom(「自由の賞賛」)

Max Ernst 1926

エルンストには決して詳しいわけではないのだけれど、「ナイチンゲールに脅かされる二人の子供」が幼い頃から妙に心に残っていて、テレビや挿絵などで見るたびに、いいなあ、と思っていた。きれいとも面白いとも怖いとも違う、どこか言葉を奪われるような、見るとただ沈黙してしまうような作品。

今回は残念ながらナイチンゲール〜は展示していなかったけれど(MoMAにあるらしい。遠くないうちに見たい)、想像以上にたくさんの作品を見ることができた。なかでも鳥籠のシリーズ、リング(日蝕)のシリーズが圧倒的で、しばらく放心してしまった。あれは本当にすばらしい。本能と理性のあいだの隙間でだけ見られる景色のような、私たちが動物から人間になった瞬間にはじめてみた景色のような、そんな原始的で病的に美しい絵画だった。

フロッタージュの一連の作品群などは子供の頃の白昼夢そのもののようだ。不穏ななかにやさしさの影もみえるのが、ずるい。

空想癖があって、好奇心旺盛だけど臆病で、夢とうつつの境目のあまりない子供時代を過ごしたような人ならば、エルンストにはきっと強烈に惹かれることだと思う。

わたしは今でもたまにこのような風景をみる。

アトリエで煙草をふかしているエルンストのポートレートも格好良かった。

年表を見て四回も結婚していたことに少々びっくりしたのだけど、佇まいや目元に独特の色気があって、うーん、モテたんだろうなあ。

そして、横浜美術館のコレクション展がまた素晴らしいのだった。

キュビズムやシュルレアリスムの絵画の美しさの真髄にはじめて触れた気がした。美術の教科書や画像検索結果の画面で見る、何倍も、何千万倍もきれいでした。

フェルメールの絵画なんかは教科書やポストカードでもその美しさの本質があまりかわらないが、キュビズムやシュルレアリスム(特にダリは顕著だと思う)の作品は、構図やモチーフの奇抜さが絵画の面白さとして目立ってしまって合成されたグラフィック作品のように平面的に感じられるような気がする。

しかし、実物を見るとやはりというかなんというか、絵画として圧倒的にすさまじいのだ。

それはどこまでそれであるか?/なにがそれをそれであらしめているのか?というような根源的な問いかけが、構図の奇妙さを飛び抜けて向かってくる。

そして、色彩の豊穣さ。絵画というのは、色が派手だから鮮やかだというのではない。赤も、緑も、灰色も、くすんだ黄土色も、ひとしく「鮮やか」だ。そう見えるのが絵画だ。ダリの空色と黒は同じ彩度を持ってわたしの目に映る。

美術品はなまものだなあとあらためて心底感心した。

(エルンスト展、これだけ気に入ったにもかかわらず図録やポストカードは買わなかった。印刷された絵画はどれも屍体のようで、この圧倒的な記憶がこれに上書きされたくないな、と思ってしまったのだった。)

子供の頃はキュビズムなんて全然好きじゃなくて、色彩も暗いし単調だし何がいいんだろう?と思っていたのだけど、解剖学やコラージュの面白さを知った今では、いやはや、よくもその時代にそんなことができたなあと感心する(と同時に私たちがそこからどれだけ発展してこられたかと疑問に思ったりもする)。

知識がないと楽しめない美術なんてぜんぜん素敵じゃないと思うが、知識があるとこっそりにんまりできて楽しいのも美術の素敵さであることは確かだ。

美術史ってたいくつで学生の頃はまったく面白くなかったけど、「ミッドナイト・イン・パリ」を観てからというもの、ベル・エポックの時代の作家たちの交友関係があまりに面白くてすっかりはまってしまった。同じ時代、同じ場所にサティやピカソやデュシャンやフィッツジェラルドやコクトーやストラヴィンスキーやシャネルがいたなんて!

というわけで、今の私はタイムマシンがあるなら1920年代のパリに行きたい。

60年代の日本も捨てがたいけれど。

In Praise of Freedom(「自由の賞賛」)

Max Ernst 1926

エルンストには決して詳しいわけではないのだけれど、「ナイチンゲールに脅かされる二人の子供」が幼い頃から妙に心に残っていて、テレビや挿絵などで見るたびに、いいなあ、と思っていた。きれいとも面白いとも怖いとも違う、どこか言葉を奪われるような、見るとただ沈黙してしまうような作品。

今回は残念ながらナイチンゲール〜は展示していなかったけれど(MoMAにあるらしい。遠くないうちに見たい)、想像以上にたくさんの作品を見ることができた。なかでも鳥籠のシリーズ、リング(日蝕)のシリーズが圧倒的で、しばらく放心してしまった。あれは本当にすばらしい。本能と理性のあいだの隙間でだけ見られる景色のような、私たちが動物から人間になった瞬間にはじめてみた景色のような、そんな原始的で病的に美しい絵画だった。

フロッタージュの一連の作品群などは子供の頃の白昼夢そのもののようだ。不穏ななかにやさしさの影もみえるのが、ずるい。

空想癖があって、好奇心旺盛だけど臆病で、夢とうつつの境目のあまりない子供時代を過ごしたような人ならば、エルンストにはきっと強烈に惹かれることだと思う。

わたしは今でもたまにこのような風景をみる。

アトリエで煙草をふかしているエルンストのポートレートも格好良かった。

年表を見て四回も結婚していたことに少々びっくりしたのだけど、佇まいや目元に独特の色気があって、うーん、モテたんだろうなあ。

そして、横浜美術館のコレクション展がまた素晴らしいのだった。

キュビズムやシュルレアリスムの絵画の美しさの真髄にはじめて触れた気がした。美術の教科書や画像検索結果の画面で見る、何倍も、何千万倍もきれいでした。

フェルメールの絵画なんかは教科書やポストカードでもその美しさの本質があまりかわらないが、キュビズムやシュルレアリスム(特にダリは顕著だと思う)の作品は、構図やモチーフの奇抜さが絵画の面白さとして目立ってしまって合成されたグラフィック作品のように平面的に感じられるような気がする。

しかし、実物を見るとやはりというかなんというか、絵画として圧倒的にすさまじいのだ。

それはどこまでそれであるか?/なにがそれをそれであらしめているのか?というような根源的な問いかけが、構図の奇妙さを飛び抜けて向かってくる。

そして、色彩の豊穣さ。絵画というのは、色が派手だから鮮やかだというのではない。赤も、緑も、灰色も、くすんだ黄土色も、ひとしく「鮮やか」だ。そう見えるのが絵画だ。ダリの空色と黒は同じ彩度を持ってわたしの目に映る。

美術品はなまものだなあとあらためて心底感心した。

(エルンスト展、これだけ気に入ったにもかかわらず図録やポストカードは買わなかった。印刷された絵画はどれも屍体のようで、この圧倒的な記憶がこれに上書きされたくないな、と思ってしまったのだった。)

子供の頃はキュビズムなんて全然好きじゃなくて、色彩も暗いし単調だし何がいいんだろう?と思っていたのだけど、解剖学やコラージュの面白さを知った今では、いやはや、よくもその時代にそんなことができたなあと感心する(と同時に私たちがそこからどれだけ発展してこられたかと疑問に思ったりもする)。

知識がないと楽しめない美術なんてぜんぜん素敵じゃないと思うが、知識があるとこっそりにんまりできて楽しいのも美術の素敵さであることは確かだ。

美術史ってたいくつで学生の頃はまったく面白くなかったけど、「ミッドナイト・イン・パリ」を観てからというもの、ベル・エポックの時代の作家たちの交友関係があまりに面白くてすっかりはまってしまった。同じ時代、同じ場所にサティやピカソやデュシャンやフィッツジェラルドやコクトーやストラヴィンスキーやシャネルがいたなんて!

というわけで、今の私はタイムマシンがあるなら1920年代のパリに行きたい。

60年代の日本も捨てがたいけれど。

PR

Search