×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

・PV

PARIS - The Cross-Over

去年から今年にかけてなんとなく流行ってた感のある水中撮影のPV。

運動・光・色、美しい映像の標本みたい。

・アニメーション

DAVID OREILLY - THE EXTERNAL WORLD

フューチャー・ショーツ・フェスティバルでみて衝撃を受けたアニメーション。

絶望的なくらいばかばかしくて、しかし知的にみえるところもあったり、不愉快なものをおもしろおかしく囃し立てているような感じ、落ち着きなくシーンが展開するめまぐるしさ、全然好きなテイストじゃないのにぐっとこさせて17分間目を離せなくさせる吸引力がすごい。

すごくいまっぽい質感だなあと思ったりする。

・映画

映画館で二回見て家でも見て原作も一気に全巻読み。ゴッドファーザー的な「一族」ものとしてもすごくよくできてると思うし、ミステリとしての密度もキャストもいい。画面がかっこいいなと思ったらそういえばデヴィッド・フィンチャーでした。

しかしダニエル・クレイグはこういう頭がよくて神経質そうな上等な男、をやらせたら右に出るものが無いですね。

それから、

007 SKYFALL

これはもう!文句なし!

・ライブ

Galaxy 2 Galaxy - Hi-Tech Jazz @ METAMORPHOSE SPRING 12

舞台の上に大きな光が満ちてるような感じ、自分と周囲のすべてがうっとりと調和する奇跡みたいな瞬間がライブにはたまにあるけど、そういう、おいしい水をごくごく飲むような多幸感でいっぱいのライブ。とにかくすごかった。会場の広さ、光の密度、音のまわりかた、夜更けの時間帯、なにもかもが完璧で忘れられない。

関係ないけどUndergroundResistanceのロゴはアーバンリサーチとそっくりですね。

・舞台

鈴木ユキオ - 崩れる頭

なんか彼は観る度に人外に近づいているというか、真っ白の羊みたいないたましさがましていて、しかしダンスはますますフラットになっていて、ぞくぞくする。生き物が孵化する様子をみているような気分にさせられるのです。

それから久々に観た金魚のダンスがかっこよくなっていた。鈴木ユキオが空気を調律するように踊るなら、彼女らは空気を攪拌して料理しようとするような、美しい調理器具みたいな踊りだった。無邪気な残酷さで場を切り刻んでいく機能性と生々しさみたいなものを感じた。

この人のダンスを観ると自分の輪郭がつるんとなめらかになる気がする。呼吸がしやすくなるというか、まっさらにされる感じ。来年の公演(特にKATHYと共演するの!)が見られないのが残念でならない。

・展示

横浜美術館 - マックス・エルンスト―フィギュア×スケープ

全体的に今年は現代アートやメディアアートよりもファインアート系の展示が充実してた印象。で、いろいろ観たけど抜群によかったのがやっぱりこれ。

静かで重いのにどこかやさしくて、夜更けにふと目覚めて暗やみの中で考えごとをしているときのような感触。展示としても品数が多いのに見やすくて、なんといっても横浜美術館のあの佇まいにぴったりだった。

ほかにはブリヂストン美術館の「ドビュッシー 、音楽と美術 ー印象派と象徴派のあいだで」もとてもよかったです。

2012年は、たくさん面白い展示や面白い仕事をさせてもらって、わりと遊び倒し、自分の中のいろんな枠組みがはずれて自由になった感じ。そして生きるために芸術が必要だという切実な衝動を、改めて/生まれてはじめて知ったような気がする。いい一年でした。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

PARIS - The Cross-Over

去年から今年にかけてなんとなく流行ってた感のある水中撮影のPV。

運動・光・色、美しい映像の標本みたい。

・アニメーション

DAVID OREILLY - THE EXTERNAL WORLD

フューチャー・ショーツ・フェスティバルでみて衝撃を受けたアニメーション。

絶望的なくらいばかばかしくて、しかし知的にみえるところもあったり、不愉快なものをおもしろおかしく囃し立てているような感じ、落ち着きなくシーンが展開するめまぐるしさ、全然好きなテイストじゃないのにぐっとこさせて17分間目を離せなくさせる吸引力がすごい。

すごくいまっぽい質感だなあと思ったりする。

・映画

映画館で二回見て家でも見て原作も一気に全巻読み。ゴッドファーザー的な「一族」ものとしてもすごくよくできてると思うし、ミステリとしての密度もキャストもいい。画面がかっこいいなと思ったらそういえばデヴィッド・フィンチャーでした。

しかしダニエル・クレイグはこういう頭がよくて神経質そうな上等な男、をやらせたら右に出るものが無いですね。

それから、

007 SKYFALL

これはもう!文句なし!

・ライブ

Galaxy 2 Galaxy - Hi-Tech Jazz @ METAMORPHOSE SPRING 12

舞台の上に大きな光が満ちてるような感じ、自分と周囲のすべてがうっとりと調和する奇跡みたいな瞬間がライブにはたまにあるけど、そういう、おいしい水をごくごく飲むような多幸感でいっぱいのライブ。とにかくすごかった。会場の広さ、光の密度、音のまわりかた、夜更けの時間帯、なにもかもが完璧で忘れられない。

関係ないけどUndergroundResistanceのロゴはアーバンリサーチとそっくりですね。

・舞台

鈴木ユキオ - 崩れる頭

なんか彼は観る度に人外に近づいているというか、真っ白の羊みたいないたましさがましていて、しかしダンスはますますフラットになっていて、ぞくぞくする。生き物が孵化する様子をみているような気分にさせられるのです。

それから久々に観た金魚のダンスがかっこよくなっていた。鈴木ユキオが空気を調律するように踊るなら、彼女らは空気を攪拌して料理しようとするような、美しい調理器具みたいな踊りだった。無邪気な残酷さで場を切り刻んでいく機能性と生々しさみたいなものを感じた。

この人のダンスを観ると自分の輪郭がつるんとなめらかになる気がする。呼吸がしやすくなるというか、まっさらにされる感じ。来年の公演(特にKATHYと共演するの!)が見られないのが残念でならない。

・展示

横浜美術館 - マックス・エルンスト―フィギュア×スケープ

全体的に今年は現代アートやメディアアートよりもファインアート系の展示が充実してた印象。で、いろいろ観たけど抜群によかったのがやっぱりこれ。

静かで重いのにどこかやさしくて、夜更けにふと目覚めて暗やみの中で考えごとをしているときのような感触。展示としても品数が多いのに見やすくて、なんといっても横浜美術館のあの佇まいにぴったりだった。

ほかにはブリヂストン美術館の「ドビュッシー 、音楽と美術 ー印象派と象徴派のあいだで」もとてもよかったです。

2012年は、たくさん面白い展示や面白い仕事をさせてもらって、わりと遊び倒し、自分の中のいろんな枠組みがはずれて自由になった感じ。そして生きるために芸術が必要だという切実な衝動を、改めて/生まれてはじめて知ったような気がする。いい一年でした。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

PR

Worksページに、人形町の展示「てんのきてん」で展示した作品のアーカイヴと、夏にやったライブ(ピアノで参加しています)の映像をアップしました。

"Gnossienne No.1"

最近はこういう部屋に飾れる小さなキネティックアートみたいなもの、機械だけど不確かでアナログだけど精密なものに惹かれてよく作っています。生産的でも合理的でもないところになんで美しさを感じるのかという根源的な興味が満たされる気がします。

金子國義氏は自分の部屋に飾るために絵を描きはじめたそうですけど、なんというか、つくることに対する欲望としてなんと過不足ない理由だろうか!と思います。すばらしい。

(※7/16、こっそり動画差し替えました。スペルミスが…。失礼いたしました)

"Inter media concert"

ハノンのスケール練習のフレーズだけで構成していこうと思っていたのですけど、始まってみると映像と音が想像以上に真っ青な印象でうっとりとしてしまい、全部水に流してただ好きな音を並べるという……ほんとのほんとに「即興」なライブになりました。

サティとバッハが大好きな人だということがとてもよくわかる25分間になっています。

それにしても即興というのは、やっている本人が一番楽しいんだろうなあと思いますね、いつでも。観る人にとっては既製品だろうが即興だろうが変わらないわけですから、そこで「新たな発見」に対して新鮮な驚きと感動をおぼえるのはむしろ演者なわけで、しかもクオリティの面でもいくらミラクルが起きる可能性を加味したって練りに練りこんで磨き上げたものの方が上に決まっている。個人的にはやっぱり、相当のレベルにならない限り即興というのは人前でやったらあかんわと思っています。

しかし、楽しいのですよね、これが。

困ったものです。

あ、あと久しぶりに8tracksつくりました。

アーバンでクールでちょっとオールドで甘えたな8曲です。夏の夜ふかしのお供に。

横浜美術館で行われているマックス・エルンスト展に行った。

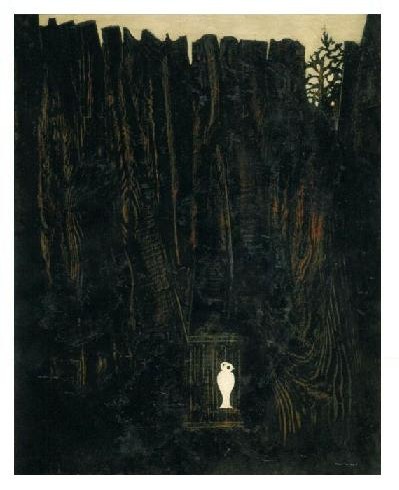

In Praise of Freedom(「自由の賞賛」)

Max Ernst 1926

エルンストには決して詳しいわけではないのだけれど、「ナイチンゲールに脅かされる二人の子供」が幼い頃から妙に心に残っていて、テレビや挿絵などで見るたびに、いいなあ、と思っていた。きれいとも面白いとも怖いとも違う、どこか言葉を奪われるような、見るとただ沈黙してしまうような作品。

今回は残念ながらナイチンゲール〜は展示していなかったけれど(MoMAにあるらしい。遠くないうちに見たい)、想像以上にたくさんの作品を見ることができた。なかでも鳥籠のシリーズ、リング(日蝕)のシリーズが圧倒的で、しばらく放心してしまった。あれは本当にすばらしい。本能と理性のあいだの隙間でだけ見られる景色のような、私たちが動物から人間になった瞬間にはじめてみた景色のような、そんな原始的で病的に美しい絵画だった。

フロッタージュの一連の作品群などは子供の頃の白昼夢そのもののようだ。不穏ななかにやさしさの影もみえるのが、ずるい。

空想癖があって、好奇心旺盛だけど臆病で、夢とうつつの境目のあまりない子供時代を過ごしたような人ならば、エルンストにはきっと強烈に惹かれることだと思う。

わたしは今でもたまにこのような風景をみる。

アトリエで煙草をふかしているエルンストのポートレートも格好良かった。

年表を見て四回も結婚していたことに少々びっくりしたのだけど、佇まいや目元に独特の色気があって、うーん、モテたんだろうなあ。

そして、横浜美術館のコレクション展がまた素晴らしいのだった。

キュビズムやシュルレアリスムの絵画の美しさの真髄にはじめて触れた気がした。美術の教科書や画像検索結果の画面で見る、何倍も、何千万倍もきれいでした。

フェルメールの絵画なんかは教科書やポストカードでもその美しさの本質があまりかわらないが、キュビズムやシュルレアリスム(特にダリは顕著だと思う)の作品は、構図やモチーフの奇抜さが絵画の面白さとして目立ってしまって合成されたグラフィック作品のように平面的に感じられるような気がする。

しかし、実物を見るとやはりというかなんというか、絵画として圧倒的にすさまじいのだ。

それはどこまでそれであるか?/なにがそれをそれであらしめているのか?というような根源的な問いかけが、構図の奇妙さを飛び抜けて向かってくる。

そして、色彩の豊穣さ。絵画というのは、色が派手だから鮮やかだというのではない。赤も、緑も、灰色も、くすんだ黄土色も、ひとしく「鮮やか」だ。そう見えるのが絵画だ。ダリの空色と黒は同じ彩度を持ってわたしの目に映る。

美術品はなまものだなあとあらためて心底感心した。

(エルンスト展、これだけ気に入ったにもかかわらず図録やポストカードは買わなかった。印刷された絵画はどれも屍体のようで、この圧倒的な記憶がこれに上書きされたくないな、と思ってしまったのだった。)

子供の頃はキュビズムなんて全然好きじゃなくて、色彩も暗いし単調だし何がいいんだろう?と思っていたのだけど、解剖学やコラージュの面白さを知った今では、いやはや、よくもその時代にそんなことができたなあと感心する(と同時に私たちがそこからどれだけ発展してこられたかと疑問に思ったりもする)。

知識がないと楽しめない美術なんてぜんぜん素敵じゃないと思うが、知識があるとこっそりにんまりできて楽しいのも美術の素敵さであることは確かだ。

美術史ってたいくつで学生の頃はまったく面白くなかったけど、「ミッドナイト・イン・パリ」を観てからというもの、ベル・エポックの時代の作家たちの交友関係があまりに面白くてすっかりはまってしまった。同じ時代、同じ場所にサティやピカソやデュシャンやフィッツジェラルドやコクトーやストラヴィンスキーやシャネルがいたなんて!

というわけで、今の私はタイムマシンがあるなら1920年代のパリに行きたい。

60年代の日本も捨てがたいけれど。

In Praise of Freedom(「自由の賞賛」)

Max Ernst 1926

エルンストには決して詳しいわけではないのだけれど、「ナイチンゲールに脅かされる二人の子供」が幼い頃から妙に心に残っていて、テレビや挿絵などで見るたびに、いいなあ、と思っていた。きれいとも面白いとも怖いとも違う、どこか言葉を奪われるような、見るとただ沈黙してしまうような作品。

今回は残念ながらナイチンゲール〜は展示していなかったけれど(MoMAにあるらしい。遠くないうちに見たい)、想像以上にたくさんの作品を見ることができた。なかでも鳥籠のシリーズ、リング(日蝕)のシリーズが圧倒的で、しばらく放心してしまった。あれは本当にすばらしい。本能と理性のあいだの隙間でだけ見られる景色のような、私たちが動物から人間になった瞬間にはじめてみた景色のような、そんな原始的で病的に美しい絵画だった。

フロッタージュの一連の作品群などは子供の頃の白昼夢そのもののようだ。不穏ななかにやさしさの影もみえるのが、ずるい。

空想癖があって、好奇心旺盛だけど臆病で、夢とうつつの境目のあまりない子供時代を過ごしたような人ならば、エルンストにはきっと強烈に惹かれることだと思う。

わたしは今でもたまにこのような風景をみる。

アトリエで煙草をふかしているエルンストのポートレートも格好良かった。

年表を見て四回も結婚していたことに少々びっくりしたのだけど、佇まいや目元に独特の色気があって、うーん、モテたんだろうなあ。

そして、横浜美術館のコレクション展がまた素晴らしいのだった。

キュビズムやシュルレアリスムの絵画の美しさの真髄にはじめて触れた気がした。美術の教科書や画像検索結果の画面で見る、何倍も、何千万倍もきれいでした。

フェルメールの絵画なんかは教科書やポストカードでもその美しさの本質があまりかわらないが、キュビズムやシュルレアリスム(特にダリは顕著だと思う)の作品は、構図やモチーフの奇抜さが絵画の面白さとして目立ってしまって合成されたグラフィック作品のように平面的に感じられるような気がする。

しかし、実物を見るとやはりというかなんというか、絵画として圧倒的にすさまじいのだ。

それはどこまでそれであるか?/なにがそれをそれであらしめているのか?というような根源的な問いかけが、構図の奇妙さを飛び抜けて向かってくる。

そして、色彩の豊穣さ。絵画というのは、色が派手だから鮮やかだというのではない。赤も、緑も、灰色も、くすんだ黄土色も、ひとしく「鮮やか」だ。そう見えるのが絵画だ。ダリの空色と黒は同じ彩度を持ってわたしの目に映る。

美術品はなまものだなあとあらためて心底感心した。

(エルンスト展、これだけ気に入ったにもかかわらず図録やポストカードは買わなかった。印刷された絵画はどれも屍体のようで、この圧倒的な記憶がこれに上書きされたくないな、と思ってしまったのだった。)

子供の頃はキュビズムなんて全然好きじゃなくて、色彩も暗いし単調だし何がいいんだろう?と思っていたのだけど、解剖学やコラージュの面白さを知った今では、いやはや、よくもその時代にそんなことができたなあと感心する(と同時に私たちがそこからどれだけ発展してこられたかと疑問に思ったりもする)。

知識がないと楽しめない美術なんてぜんぜん素敵じゃないと思うが、知識があるとこっそりにんまりできて楽しいのも美術の素敵さであることは確かだ。

美術史ってたいくつで学生の頃はまったく面白くなかったけど、「ミッドナイト・イン・パリ」を観てからというもの、ベル・エポックの時代の作家たちの交友関係があまりに面白くてすっかりはまってしまった。同じ時代、同じ場所にサティやピカソやデュシャンやフィッツジェラルドやコクトーやストラヴィンスキーやシャネルがいたなんて!

というわけで、今の私はタイムマシンがあるなら1920年代のパリに行きたい。

60年代の日本も捨てがたいけれど。

あれよあれよというまにもう五月ですか。めくるめきすぎよ!四月。

最近は古くからの友人のコンサートがあったり、大好きな舞踏家、鈴木ユキオさんのオープンクラスに行ったり、Sonarで朝まで踊ったりと春らしくさんざめく日々です。

金魚(鈴木ユキオ氏)のOC、とても居心地がよかったです。穏やかで。

誰にでも社交的な気分のときや内にこもって静かに本を読む気分のとき、いろんなときがありますが、皆わりと意図的に自分の「モード」みたいなものを切り替えていることが多い気がするんですね。それは自己防衛のため、みたいな部分もあれば、そのモードだからこそより楽しめることも多かったりするから。ある種の自己催眠のように。

服を着替えるように、意識を着替えている。

(いつでもニュートラルな人というのもいて、それもそれで良し悪しだと思いますが。)

でも、そういうのをぜんぶフラットにするような2時間でした。外圧と内圧をどちらもゼロにして、からだとこころの輪郭が整ったような気がした。

わたしはものすごく人見知りするので「モード」をかなりつよめにもつことで人と話せるみたいなところがあり、でもそれがほどけないと身体もほどけないからダンスのWS前などはいつもすこし心配なのですが、今回は始まるやいなやあっという間にあっさりゼロにされました。

先日の公演「揮発性身体論」の振りもちょっと踊らせてもらったりして、どきどきしながらも、舞台を見て感じていたことがいろいろ腑に落ちて面白かった。公演のときのダンスの作りかたや「振り付ける」ことへの考え方なんかもきかせてもらうことができました。

しかし鈴木ユキオさん、どんなに至近距離で見ても、話しても、サイズ感がなくてふしぎな人でした。立ち居振る舞い、動き方、話し方、そういうもののイメージはくっきりと思い出せるのに、全体のかたちや声はまるでぼんやりとしてる。

仙人みたい。

最近は古くからの友人のコンサートがあったり、大好きな舞踏家、鈴木ユキオさんのオープンクラスに行ったり、Sonarで朝まで踊ったりと春らしくさんざめく日々です。

金魚(鈴木ユキオ氏)のOC、とても居心地がよかったです。穏やかで。

誰にでも社交的な気分のときや内にこもって静かに本を読む気分のとき、いろんなときがありますが、皆わりと意図的に自分の「モード」みたいなものを切り替えていることが多い気がするんですね。それは自己防衛のため、みたいな部分もあれば、そのモードだからこそより楽しめることも多かったりするから。ある種の自己催眠のように。

服を着替えるように、意識を着替えている。

(いつでもニュートラルな人というのもいて、それもそれで良し悪しだと思いますが。)

でも、そういうのをぜんぶフラットにするような2時間でした。外圧と内圧をどちらもゼロにして、からだとこころの輪郭が整ったような気がした。

わたしはものすごく人見知りするので「モード」をかなりつよめにもつことで人と話せるみたいなところがあり、でもそれがほどけないと身体もほどけないからダンスのWS前などはいつもすこし心配なのですが、今回は始まるやいなやあっという間にあっさりゼロにされました。

先日の公演「揮発性身体論」の振りもちょっと踊らせてもらったりして、どきどきしながらも、舞台を見て感じていたことがいろいろ腑に落ちて面白かった。公演のときのダンスの作りかたや「振り付ける」ことへの考え方なんかもきかせてもらうことができました。

しかし鈴木ユキオさん、どんなに至近距離で見ても、話しても、サイズ感がなくてふしぎな人でした。立ち居振る舞い、動き方、話し方、そういうもののイメージはくっきりと思い出せるのに、全体のかたちや声はまるでぼんやりとしてる。

仙人みたい。

春だ春だってうわごとみたいに何度も云ってしまうのは、はるって響きがはらはらはらとこぼれおちてくような音だから。発声してもしゅわっと唇のうえできえてしまうので、もう一度。もう一度。はる。はる。春だね。

六本重なる横線がミルフィーユのようです、春。三人の日と書いて春。三人目はだれかな。

空気がぬるまって窓をあけられるのが嬉しくこのところあまり音楽を聴いていなかったのですが、久しぶりの展示準備などで夜更かししていると楽しくなってきちゃって、春の夜をテーマにふたつの8tracksつくりました。

それにしても以前作ったものを久しぶりにきくと恥ずかしい(ので全部消した)。

・Spring fever

春の気配に浮かれてそわそわと眠れない夜更けのための8tracks. BPMと幸せ度高め。

・春の夜の乱暴と沈黙

最近まで春って漠然とした不安にかられるのでとても苦手でした、そういう夜の入り口から出口までの8tracks. …ではなく9tracks(朝を迎えたときのあの救われる感じはこれしかない、と最後にあの曲を追加)。

最近は久しぶりに新しい作品にとりかかっているのですがまあ相変わらずの計画性のなさです。いいかげんに一週間で作品作るのやめたい。今年はだれかと共同制作も楽しいかもなーなどと思ったりしていましたがこの調子だとわたしが怒られるだけな気がします。

新しい作品は4月9日(月)、武蔵美の新歓イベント「0 STAGE」にて展示します。詳しくはまた。

六本重なる横線がミルフィーユのようです、春。三人の日と書いて春。三人目はだれかな。

空気がぬるまって窓をあけられるのが嬉しくこのところあまり音楽を聴いていなかったのですが、久しぶりの展示準備などで夜更かししていると楽しくなってきちゃって、春の夜をテーマにふたつの8tracksつくりました。

それにしても以前作ったものを久しぶりにきくと恥ずかしい(ので全部消した)。

・Spring fever

春の気配に浮かれてそわそわと眠れない夜更けのための8tracks. BPMと幸せ度高め。

・春の夜の乱暴と沈黙

最近まで春って漠然とした不安にかられるのでとても苦手でした、そういう夜の入り口から出口までの8tracks. …ではなく9tracks(朝を迎えたときのあの救われる感じはこれしかない、と最後にあの曲を追加)。

最近は久しぶりに新しい作品にとりかかっているのですがまあ相変わらずの計画性のなさです。いいかげんに一週間で作品作るのやめたい。今年はだれかと共同制作も楽しいかもなーなどと思ったりしていましたがこの調子だとわたしが怒られるだけな気がします。

新しい作品は4月9日(月)、武蔵美の新歓イベント「0 STAGE」にて展示します。詳しくはまた。

1

2

Search